仮想通貨で効率よく稼ぐなら、トレード手法の1つとしてマーケットメイク戦略、あるいはそれを自動化したMMbot運用がおすすめ。

マーケットメイク戦略ではスプレッドの差分を稼いでいくため、為替リスクに依存しません。超高速で取引することで非常に高い利益率を叩き出すこともできます。

この記事では仮想通貨でのマーケットメイク戦略のやり方を解説していきます。

マーケットメイク戦略とは?

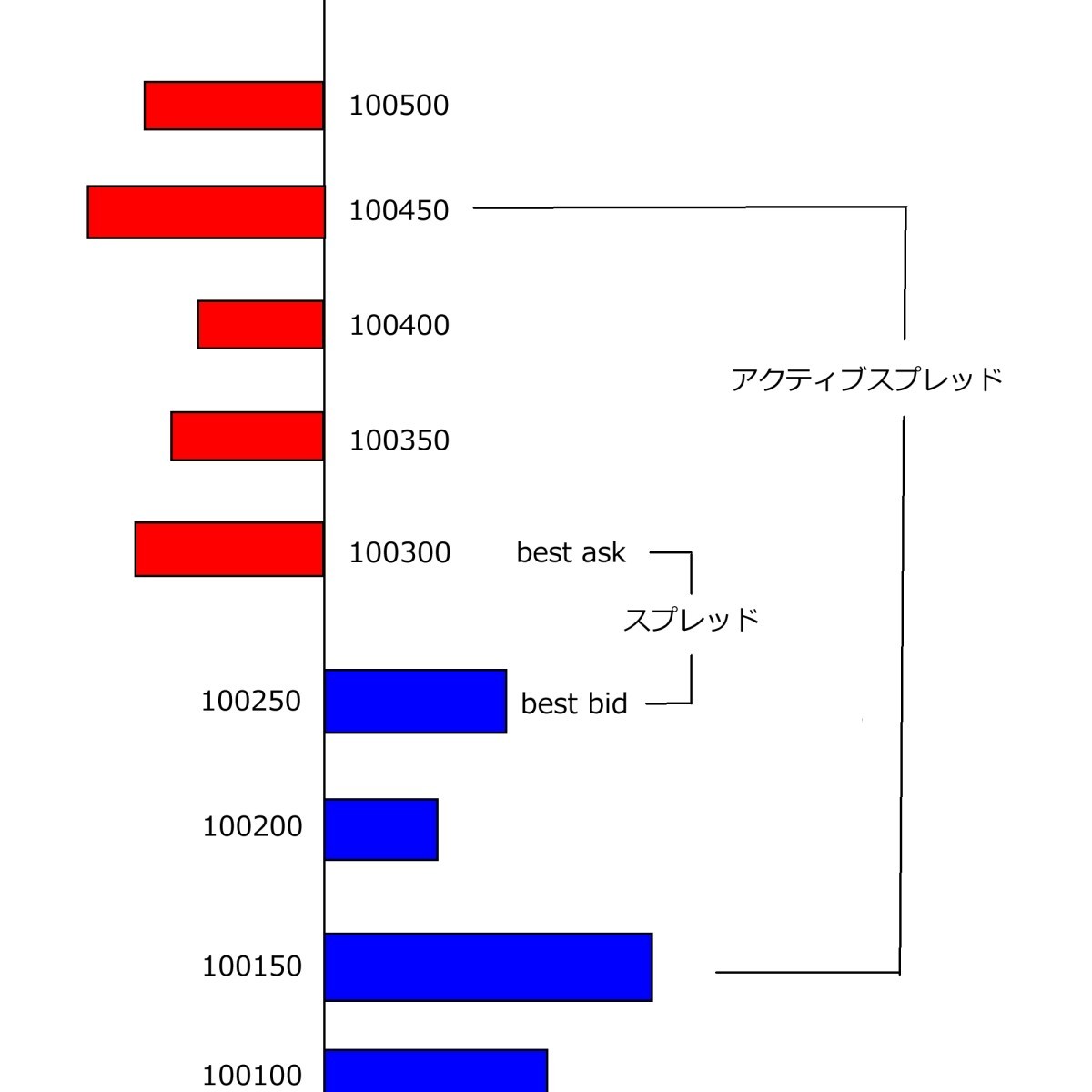

マーケットメイク戦略とは、金融市場において特定の金融商品(株式、為替、仮想通貨など)に対して常に「買い注文(ビッド)」と「売り注文(アスク)」の両方を提示し続けることで、市場に参加者がいつでも取引できるようにする手法です。

この戦略を実行する人や組織を**マーケットメイカー(Market Maker)**と呼びます。

彼らの主な目的は、買い値(ビッド)と売り値(アスク)の差額(スプレッド)から利益を得ることです。市場の「お店」のような役割を担い、商品を仕入れて(買って)、少し高い値段で売ることで利益を出すイメージです。

マーケットメイク戦略におけるリスク

利益を得る機会がある一方で、マーケットメイカーは常に大きなリスクを抱えています。

- 在庫リスク(インベントリー・リスク):

これが最大のリスクです。買い注文が殺到すると、意図せず大量の在庫(ポジション)を抱えてしまうことがあります。その状態で市場価格が急落すると、在庫の評価損がスプレッドによる利益を上回ってしまい、大きな損失を被ります。- これを**逆選択(Adverse Selection)**のリスクとも言います。自分より優れた情報を持つトレーダー(インサイダーなど)と取引してしまい、不利なポジションを抱えるリスクです。

- 執行リスク:

市場の急変時に、注文が想定通りに約定しないリスクです。 - 技術的リスク:

現代のマーケットメイクは、高速なアルゴリズム取引が主流です。システムのバグや通信障害が発生すると、誤った注文を出し続け、数秒で巨額の損失を出す可能性があります。 - 競争リスク:

他のマーケットメイカーとの競争が激しくなると、スプレッドが極端に狭くなり、利益を上げることが難しくなります。

運用銘柄は仮想通貨がおすすめ(FX・株式は競争が激しい)

個人トレーダーがマーケットメイク戦略をする場合、運用銘柄は仮想通貨がおすすめ。FX通貨ペア・株式はHFT業者が競合しており、個人だと参入ハードルが高いです。

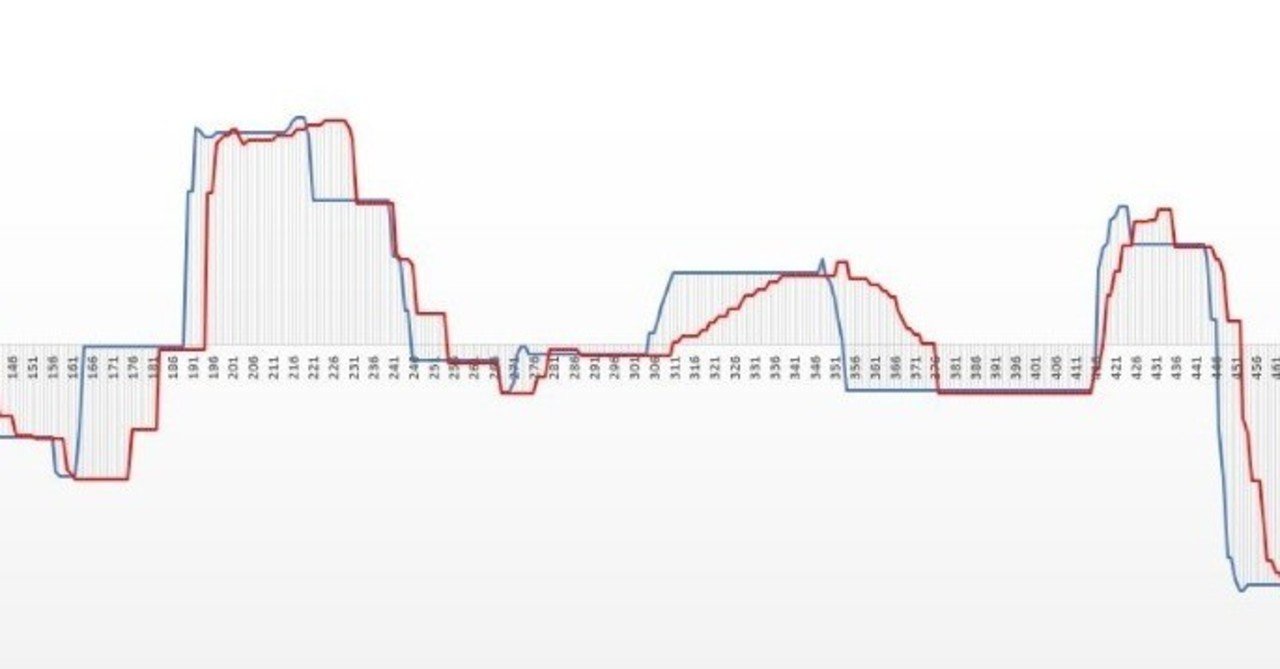

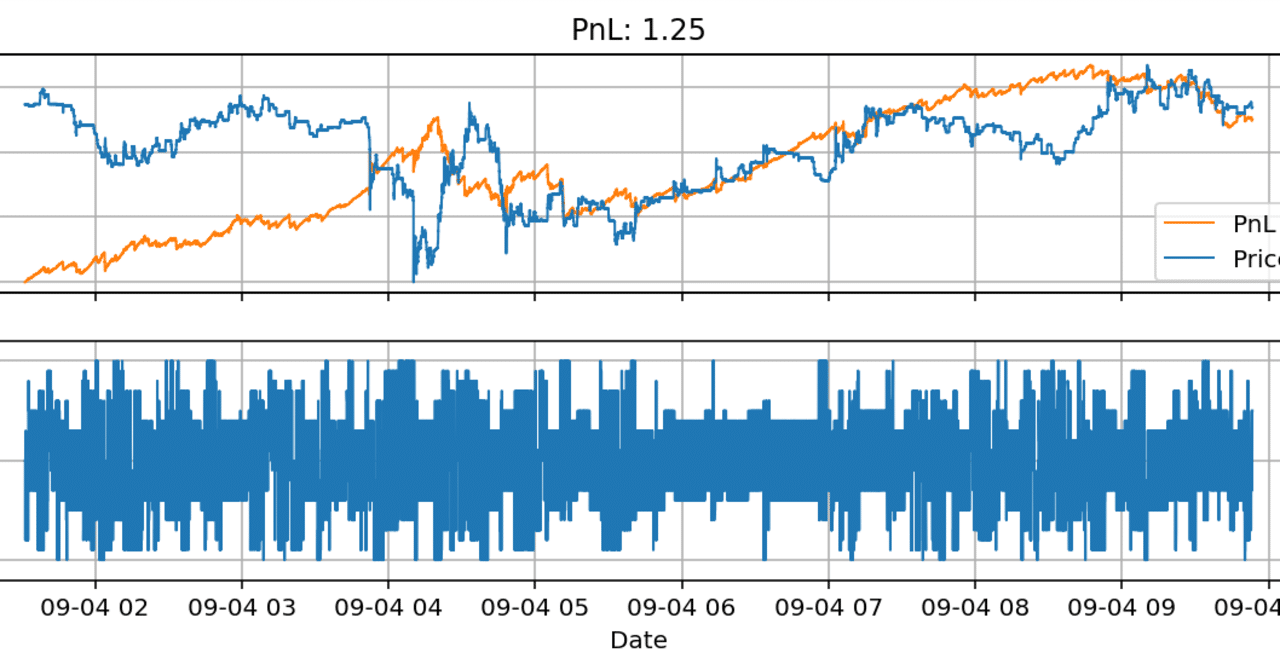

マーケットメイク戦略では買い・売り注文を出し続け、その市場を独占することで、膨大な利益を手にすることができます。以下のツイートではマーケットメイク戦略で1,000,000ドル(1.5億円相当)の利益を出すことに成功しています。(日本語要約バージョンはこちら)

ただグラフを見てもわかるように最初の頃はグラフ収益は右肩上がりになっていますが、ライバルが増えるにつれて増加率が横ばいになり、利益を出しにくくなってきています。優位性(エッジ)には寿命があるので、できるだけ早く稼ぎきることを意識しましょう。

マーケットメイク戦略はレイテンシーアービトラージと並んで利益率が高いトレード手法とされています。プログラミングやデータ検証に自信があるなら挑戦してみましょう。

仮想通貨 マーケットメイク向け銘柄の探し方

個人でマーケットメイクを行う場合、適切な銘柄(取引ペア)を選ぶことが成功の鍵を握ります。

結論から言うと、「適度な流動性」と「適度なボラティティ」、そして「狭すぎず広すぎないスプレッド」を持つ銘柄が個人マーケットメイカーにとっての「おすすめ銘柄」となります。

以下に、そのような銘柄の具体的な探し方と、考慮すべき点をステップバイステップで解説します。

マーケットメイクに適した銘柄の条件

まず、どのような特徴を持つ銘柄がマーケットメイクに向いているのか、基本原則を理解しましょう。

- 取引高(Volume)と流動性(Liquidity)

- 重要性: あなたが出した買い注文・売り注文が実際に約定(フィル)されるために不可欠です。

- 高すぎると?: BTC/USDTのような超高流動性ペアは、HFT(超高速取引)を行うプロの機関投資家がひしめき合っており、個人がスプレッドで利益を上げるのは非常に困難です。スプレッドが極めて狭く、競争が激しすぎます。

- 低すぎると?: 取引がほとんどない銘柄では、あなたの注文が全く約定せず、資金が長期間拘束されるリスク(在庫リスク)が高まります。

- ボラティリティ(Volatility)

- 重要性: 価格が動かなければ、スプレッドをまたいで利益を出す機会が生まれません。

- 高すぎると?: 価格が急騰・急落すると、片方の注文だけが約定し、不利な価格で大量の在庫を抱えてしまうリスク(インベントリスク)が非常に高くなります。

- 低すぎると?: ステーブルコイン同士のペア(USDC/USDTなど)は、価格変動がほとんどないため、利益機会も非常に少なくなります。

- スプレッド(Spread)

- 重要性: Bid(買値)とAsk(売値)の差が、あなたの直接的な利益の源泉です。

- 広すぎると?: 一見利益が大きそうですが、それは流動性が低いことの裏返しでもあり、注文が約定しにくいことを意味します。

- 狭すぎると?: プロとの競争が激しく、取引手数料を考慮すると利益がほとんど残らない可能性があります。

【結論】個人が狙うべきは、これらが「適度」なバランスにある銘柄です。

おすすめ銘柄の具体的な探し方フロー

Step 1: 取引所の選定

まず、どの取引所でマーケットメイクを行うかを決めます。APIが安定しており、手数料が安い取引所を選びましょう。

- 大手取引所(CEX)がおすすめ: Binance, Bybit, KuCoin, OKXなどは、APIのドキュメントが整備されており、多くの銘柄を扱っているため選択肢が豊富です。

- DEXでのMM: Uniswap V3のようなDEXでも可能ですが、ガス代やインパーマネントロスといった特有のリスクがあり、より高度な知識が求められます。初心者はまずCEXから始めるのが良いでしょう。

Step 2: データ分析ツールで候補をスクリーニング

手作業で全銘柄をチェックするのは不可能です。以下のツールを使って候補を絞り込みます。

- CoinMarketCap / CoinGecko:

- 取引高ランキングでフィルターをかけます。まずは時価総額ランキングで50位〜200位あたりの銘柄に注目してみましょう。トップ10は競争が激しすぎ、圏外すぎると流動性が低すぎる傾向があります。

- 気になる銘柄を見つけたら、その銘柄がどの取引所で活発に取引されているか(Marketsタブ)を確認します。自分が使う予定の取引所での取引高が十分にあるかを見ます。

Step 3: 取引所の板情報で最終判断

ツールで絞り込んだ候補を、実際に取引所の画面で確認します。これが最も重要なステップです。

- オーダーブック(板)を観察:

- 板の厚み: 買い注文と売り注文がスカスカではないか?ある程度の厚みがないと、自分の注文が市場価格に大きな影響を与えてしまい、不利になります。

- スプレッドの幅: 現在のBidとAskの価格差(%)を計算します。0.1% 〜 0.5%程度のスプレッドが一つの目安になります。これより狭いと利益が出しにくく、広すぎると約定しにくいです。

- スプレッドの安定性: スプレッドが常に安定しているか、それとも突発的に大きく開いたり閉じたりするかを観察します。安定している方が戦略を立てやすいです。

- 取引履歴(Trade History)を観察:

- 1分間に何回程度の取引が成立しているかを確認します。コンスタントに取引があるペアを選びましょう。

Step 4: プロジェクトの信頼性を確認

マーケットメイクで長期間ポジションを持つ可能性があるため、その通貨自体が突然無価値になるリスクは避けるべきです。

- 草コインは避ける: ポッと出のミームコインや、プロジェクトの実態が不明なコインは、運営によるラグプル(資金持ち逃げ)のリスクがあります。

- 公式サイトやホワイトペーパー、コミュニティの活発さなどを軽くチェックし、少なくとも詐欺プロジェクトではないことを確認しましょう。

具体的な銘柄のカテゴリー例

あなたのリスク許容度に応じて、以下のカテゴリーから探し始めるのがおすすめです。

【初心者向け】低リスク・低リターン

- 対象: 主要アルトコインとステーブルコインのペア(例: SOL/USDT, AVAX/USDT, MATIC/USDTなど)

- 特徴:

- 時価総額トップ10〜50位程度の銘柄。

- 流動性が十分にあり、スプレッドは比較的狭いが、BTC/ETHほどではない。

- 急な暴落リスクが比較的小さい。

- まずはここでMMボットの挙動をテストし、戦略を確立するのに最適です。

【中級者向け】中リスク・中リターン

- 対象: 中堅アルトコインや、大手取引所に上場して間もない銘柄

- 特徴:

- 時価総額50位〜200位程度の銘柄。

- 適度なボラティリティとスプレッドがあり、利益機会が多い。

- 上場直後の銘柄はボラティリティが高いですが、スプレッドも広がりがちでチャンスがあります(リスクも高い)。

- プロジェクトのファンダメンタルズ分析がより重要になります。

【上級者向け】高リスク・高リターン

- 対象: DEX上のマイナーペア、低流動性だが将来性のある銘柄

- 特徴:

- スプレッドが広く、一回の取引での利益率は高い。

- しかし、約定機会が少なく、インベントリスクが非常に高い。

- 高度なリスク管理と、ガス代を考慮したDEX特有の戦略が必須。

重要な注意点とツール

- 手動でのMMは不可能: マーケットメイクは24時間365日、ミリ秒単位での判断が求められるため、必ずボット(プログラム)を使います。

- おすすめのMMボット:

- Hummingbot(ハミングボット): 最も有名で高機能なオープンソースのMMボット。多くの取引所や戦略に対応しています。まずはここから試すのが王道です。

- その他: 各取引所が提供するAPIを利用して自作するか、有料のMMプラットフォームを利用する方法もあります。

- リスク管理の徹底:

- インベントリスク: 保有している通貨の価格が下落するリスク。ヘッジ戦略(先物でショートするなど)も視野に入れる必要があります。

- 少額から始める: 必ず失っても問題ない範囲の少額資金でテストを始めてください。

- バックテスト: 可能であれば、過去のデータを使って自分の戦略が有効かどうかを検証(バックテスト)しましょう。

まとめ:

マーケットメイクは「聖杯」探しではなく、地道な分析とテスト、そしてリスク管理の繰り返しです。まずはBinanceあたりで**時価総額50位前後の銘柄(例: ATOM, NEAR, FTMなど)**のUSDTペアを観察し、Hummingbotで少額から試してみるのが、最も現実的で安全な第一歩と言えるでしょう。

主なマーケットメイク戦略

戦略1:ピュア・マーケットメイク戦略(デルタニュートラル戦略)

最も基本的な戦略です。特定の価格(基準価格)の上下に、常に買い注文と売り注文を配置し続けます。

- 目的: スプレッド収益の最大化。

- 方法:

- 現在の市場価格(例:500万円)を基準にする。

- 基準価格から一定の割合(例:0.1%)離れた場所に買い注文(499.5万円)と売り注文(500.5万円)を出す。

- 市場価格の変動に合わせて、注文をキャンセルし、新しい基準価格で再注文する。

- 特徴:

- デルタニュートラル: 仮想通貨の価格変動そのもので利益を狙うのではなく、常に保有ポジションが中立(ニュートラル)になるように調整します。価格が上がっても下がっても、スプレッドさえ取れれば良いという考え方です。

- 自動化が必須: 手動で行うのは非現実的なため、トレーディングボットが不可欠です。

戦略2:グリッドトレーディング戦略

ピュア・マーケットメイクを発展させた、より実践的な戦略です。一定の価格範囲内に、格子状(グリッド)に複数の買い注文と売り注文を配置します。

- 目的: レンジ相場での自動的な利益確定。

- 方法:

- 価格の上限(例:510万円)と下限(例:490万円)を設定する。

- その範囲内に、一定間隔(例:1万円ごと)で複数の注文を配置する。

- 現在の価格より上には売り注文を、下には買い注文を敷き詰める。

- 価格が下落して買い注文が約定したら、その少し上に新しい売り注文を出す。価格が上昇して売り注文が約定したら、その少し下に新しい買い注文を出す。

- 特徴:

- レンジ相場で有効: 価格が一定の範囲内で上下する相場で効果を発揮します。

- トレンド相場に弱い: 価格が設定したレンジを突き抜けて一方向に進むと、片方のポジションだけが残り、大きな含み損を抱えるリスクがあります。

戦略3:インベントリーリスクを考慮した戦略

より高度な戦略で、自身の資産(インベントリー)の偏りを管理しながらマーケットメイクを行います。

- インベントリーリスクとは?

マーケットメイクを続けていると、買い注文ばかりが約定して特定の仮想通貨(例:BTC)の保有量が増えたり、売り注文ばかりが約定して基軸通貨(例:USDT)の保有量が増えたりします。この資産の偏りをインベントリーリスクと呼びます。

(例:BTCを大量に保有した直後にBTC価格が暴落すると、大きな損失を被る) - 方法:

- インベントリーが多い場合:

- もしBTCの保有量が増えすぎたら、売り注文の価格を少し下げたり、売り注文の量を増やしたりして、BTCを売却しやすくする。逆に買い注文の価格は下げる。

- インベントリーが少ない場合:

- もしBTCの保有量が減りすぎたら、買い注文の価格を少し上げたり、買い注文の量を増やしたりして、BTCを仕入れやすくする。逆に売り注文の価格は上げる。

- インベントリーが多い場合:

- 特徴:

- リスク管理に重点を置いており、長期的に安定した運用を目指します。

- 市場の方向性(トレンド)をある程度予測し、スプレッドや注文価格を動的に調整する高度なアルゴリズムが必要です。

マーケットメイク初心者なら「Hummingbot」がおすすめ

Hummingbotは、誰でも簡単にアルゴリズム取引(特にマーケットメイク)を始められるように設計された、オープンソースのトレーディングボット・フレームワークです。

元々はCoinAlpha社によって開発され、現在は非営利のHummingbot Foundationによってコミュニティ主導で開発が続けられています。

最大のコンセプト:「流動性の民主化」

かつては機関投資家や専門企業の独壇場だったマーケットメイクを、個人トレーダーにも解放することを目指しています。これにより、あらゆる市場、特に新しいトークンやニッチな市場の流動性を高めることを目標としています。

Hummingbotの主な特徴

1. 設定ベースで始められる手軽さ

- プログラミング不要: ターミナル(黒い画面)での基本的なコマンド操作は必要ですが、プログラミング知識がなくても、設定ファイル(confフォルダ内の.ymlファイル)に取引所、取引ペア、戦略、各種パラメータを入力するだけでボットを起動できます。

- 対話形式のセットアップ: connectやcreateといったコマンドを使うと、ボットが質問を投げかけてくるので、それに答える形で設定を進めることも可能です。

2. 豊富な「コネクタ」と「戦略」

- コネクタ (Connectors): 取引所と連携するためのモジュールです。

- CEX(中央集権型取引所): Binance, KuCoin, Gate.ioなど、多数の主要取引所に対応。

- DEX(分散型取引所): Uniswap, PancakeSwap, dYdXなど、主要なブロックチェーン(Ethereum, BSC, Polygonなど)上のDEXにも対応しています。これは他の多くのボットにはない大きな強みです。

- 戦略 (Strategies): 標準で様々な戦略テンプレートが用意されています。

- Pure Market Making: 最も基本的なマーケットメイク戦略。基準価格の上下に注文を出し続けます。

- Cross-Exchange Market Making: 2つの異なる取引所間の価格差を利用してマーケットメイクを行います。裁定取引(アービトラージ)の要素も含まれます。

- Perpetual Market Making: 無期限先物市場でマーケットメイクを行います。ファンディングレート(資金調達率)を考慮した運用が可能です。

- V2 Strategies (Directional & Trend-following): 最近のバージョンでは、単純なマーケットメイクだけでなく、テクニカル指標(RSI, MACDなど)を使って市場のトレンドを判断し、それに追従するようなより高度な戦略も追加されています。

3. 流動性マイニングとの連携

Hummingbotの大きな魅力の一つが、流動性マイニング (Liquidity Mining) プラットフォームとの連携です。

- 仕組み:

- 仮想通貨プロジェクトが、自社トークンの流動性を高めるために報酬キャンペーンを実施します。

- トレーダーはHummingbotを使って、そのトークンペアのマーケットメイクを行います。

- 指定された条件(スプレッドの狭さ、注文の継続時間など)を満たすことで、スプレッド収益とは別に、プロジェクトから報酬としてトークンを受け取ることができます。

- メリット: この報酬により、スプレッドによる利益がマイナスになったとしても、トータルでプラスのリターンを狙うことが可能になります。特に新しいトークンやボラティリティの高い市場でリスクを補うことができます。

4. 高いカスタマイズ性と拡張性

- スクリプト機能: Pythonで簡単なスクリプトを作成し、標準戦略の動作をカスタマイズできます。例えば、「特定の時間帯だけスプレッドを広げる」「インベントリーが一定量を超えたら注文量を変更する」といった独自のロジックを追加できます。

- 完全なカスタム戦略開発: Pythonの知識があれば、フレームワークを利用してゼロから独自の戦略を開発することも可能です。

Hummingbotの始め方(基本的な流れ)

- インストール:

- 推奨: Dockerを使ったインストールが最も簡単で、環境依存の問題が起きにくいです。公式サイトのドキュメントに従い、Dockerをインストールし、Hummingbotのイメージをダウンロードします。

- その他: ソースコードから直接インストールする方法もありますが、やや上級者向けです。

- 起動とセットアップ:

- ターミナルでコマンドを実行してHummingbotを起動します。

- 初回起動時にパスワードを設定します。

- connect [取引所名] コマンドで、利用したい取引所のAPIキーとシークレットキーを設定します。これは安全な場所に暗号化されて保存されます。

- 戦略の作成:

- create コマンドを実行します。

- ボットが対話形式で質問してきます。

- 使用する戦略(例: pure_market_making)

- 取引所(例: binance)

- 取引ペア(例: BTC-USDT)

- スプレッド(買い注文と売り注文を基準価格から何%離すか)

- 注文更新間隔(何秒ごとに注文を出し直すか)

- 注文量

- …など、戦略に必要なパラメータを入力していきます。

- 設定が終わると、設定ファイル(例: conf_pure_market_making_1.yml)が生成されます。

- ボットの実行と監視:

- start コマンドでボットを起動します。すると、自動的に取引所で注文が開始されます。

- status コマンドで、現在のボットの状況、利益/損失(P&L)、取引履歴などをリアルタイムで確認できます。

- stop コマンドでボットを安全に停止できます。

マーケットメイクbotの基礎知識

マーケットメイクbotにおすすめのプログラム言語

1. Python

【最もおすすめ】初心者から中級者、個人開発者に最適

PythonがマーケットメイクBOT開発で最も人気があり、推奨される理由は以下の通りです。

- メリット:

- 圧倒的に豊富なライブラリ:

- CCXT: これが最大の理由です。100以上の仮想通貨取引所のAPIを統一的な記述で操作できる神ライブラリです。取引所ごとのAPI仕様の違いを吸収してくれるため、開発効率が劇的に向上します。

- Pandas, NumPy: データ分析や時系列データの扱いに必須のライブラリが揃っており、過去データの分析や戦略のバックテストが容易です。

- Matplotlib, Plotly: 分析結果をグラフで可視化するのも簡単です。

- 学習コストが低い: 文法がシンプルで読みやすく、プログラミング初心者でも比較的早く習得できます。

- 情報量が多い: 世界中の開発者が利用しているため、チュートリアル、サンプルコード、Q&Aサイトの情報が豊富で、問題解決がしやすいです。

- 迅速な開発(プロトタイピング): アイデアを素早くコードに落とし込み、テストを繰り返すのに非常に向いています。

- 圧倒的に豊富なライブラリ:

- デメリット:

- 実行速度: C++やGoのようなコンパイル言語と比較すると実行速度は遅いです。しかし、マーケットメイクBOTのパフォーマンスのボトルネックは、多くの場合、プログラムの実行速度よりも**取引所サーバーとのネットワーク遅延(レイテンシ)**です。そのため、個人のBOT開発においてPythonの速度が問題になることは稀です。

マーケットメイクbotの運用方法

Step 1: 運用開始前の最終準備 (Pre-Launch Checklist)

いきなり本番資金で動かすのは無謀です。以下の準備を徹底してください。

- 徹底的なテスト(最重要)

- テストネットでの長期稼働: 最低でも1週間〜1ヶ月、様々な相場(上昇、下落、レンジ)でBOTを動かします。これにより、予期せぬバグやロジックの欠陥を発見できます。

- ストレステスト: 意図的に極端なパラメータ(非常に狭いスプレッド、大きな注文量など)を設定し、BOTがエラーを起こさずに安全に処理できるかを確認します。

- エラーハンドリングのテスト: ネットワーク接続を意図的に切断したり、APIからエラーが返されたりした場合に、BOTが安全に停止または再試行するかのテストは必須です。

- 資金計画とリスク管理ルールの策定

- 運用資金の決定: 必ず、失っても生活に一切影響のない余剰資金で行ってください。

- 初期ロットサイズの決定: 運用資金全体に対して、非常に小さい割合(例: 0.1%〜1%)のロットから始めます。

- マスター・ストップロスの設定: 「運用資金全体の評価額が開始時から10%減少したら、全てのポジションを解消してBOTを完全に停止する」といった、大元の損切りルールを必ず決めておき、BOTにその機能を実装します。

- 運用環境の構築

- VPS(仮想プライベートサーバー)の利用: 24時間365日、安定してBOTを稼働させるためには、自宅のPCではなくVPSが必須です。

- リージョン(地域)の選択: 日本の取引所を使うなら東京リージョン、海外取引所(例: Binance)ならそのサーバーに近いリージョン(例: アジアならシンガポールや東京)を選ぶと、ネットワーク遅延(レイテンシ)を少しでも減らせます。

- セキュリティの徹底:

- VPS自体のセキュリティ設定(ファイアウォール、SSHキー認証など)をしっかり行います。

- APIキーをコードに直接書き込まない。 必ず環境変数として設定し、安全に管理します。

- VPS(仮想プライベートサーバー)の利用: 24時間365日、安定してBOTを稼働させるためには、自宅のPCではなくVPSが必須です。

Step 2: BOTの起動と日々の運用 (Daily Operations)

準備が整ったら、いよいよ運用開始です。

- 起動と初期監視

- 決めた最小ロットでBOTを起動します。

- 起動直後の数時間は、取引所の画面とBOTのログを付きっきりで監視し、意図した通りの価格と数量で注文が出ているか、キャンセルが正常に行われているかを確認します。

- 監視すべき重要指標

- ログファイル: BOTの全ての動作(注文、約定、キャンセル、エラー、資産状況など)を詳細に記録し、リアルタイムで監視できるようにします。異常があればすぐに気づける体制が重要です。

- インベントリ(在庫): ベース通貨(例: BTC)とクオート通貨(例: USDT)の保有比率。これが一方に大きく偏るのは、トレンド相場で損失を抱えているサインです。

- 実現損益 (Realized PnL): 取引が完了して確定した利益・損失。

- 評価損益 (Unrealized PnL): 保有している在庫の含み損益。インベントリリスクの指標です。

- 約定率: どのくらいの頻度で注文が約定しているか。低すぎる場合はスプレッドが広すぎる可能性があります。

- パラメータの動的調整

BOTを放置するのではなく、市場状況に応じてパラメータを調整することが収益向上の鍵です。- スプレッド:

- ボラティリティが高い相場: スプレッドを広げ、リスクを抑える。

- ボラティリティが低い(レンジ)相場: スプレッドを狭め、約定回数を増やす。

- 注文価格の偏り(Skewing):

- BTCの在庫が増えすぎた場合: 売り注文をミッドプライスに近づけ(売りやすくし)、買い注文をミッドプライスから遠ざける(買いにくくする)ことで、在庫を目標水準に戻します。

- スプレッド:

Step 3: シナリオ別対応戦略 (Scenario-Based Actions)

マーケットメイクBOTが直面する典型的な相場と、その対応です。これらの対応は可能な限り自動化しておくべきです。

- 理想的なレンジ相場

- 状況: 価格が一定の範囲で上下している状態。マーケットメイクが最も利益を上げやすい相場です。

- 対応: 基本戦略のまま、スプレッドをやや狭めに設定して利益機会を最大化します。

- 危険なトレンド相場(価格が一方向に動く)

- 状況: 上昇または下降トレンドが継続している状態。片方の注文(上昇トレンドなら買い注文)だけが連続で約定し、意図せず大きな在庫(ポジション)を抱えてしまいます。

- 自動化すべき対応:

- インベントリ管理: 在庫が設定した上限/下限を超えたら、反対注文を有利な価格にする(Skewing)か、在庫を減らすための成行注文を発注するロジックを組み込みます。

- トレンド検知: 移動平均線などの単純な指標でトレンドを検知し、トレンド方向への新規注文を停止するか、BOT自体を一時停止します。

- フラッシュクラッシュ/急騰(超高ボラティリティ)

- 状況: 数秒〜数分で価格が異常なレベルまで暴落・暴騰する状態。

- 自動化すべき対応(サーキットブレーカー):

- 短期間の価格変動率を常に監視し、それが異常な閾値を超えた場合、即座に全ての注文をキャンセルし、BOTの動作を一時停止する機能を必ず実装してください。これが命綱になります。

Step 4: 長期的な改善と税金

- 定期的なパフォーマンスレビュー

- 週末や月末に、BOTの取引履歴、損益、インベントリの推移などを分析し、「どの相場で利益が出て、どの相場で損失が出たのか」を客観的に評価します。

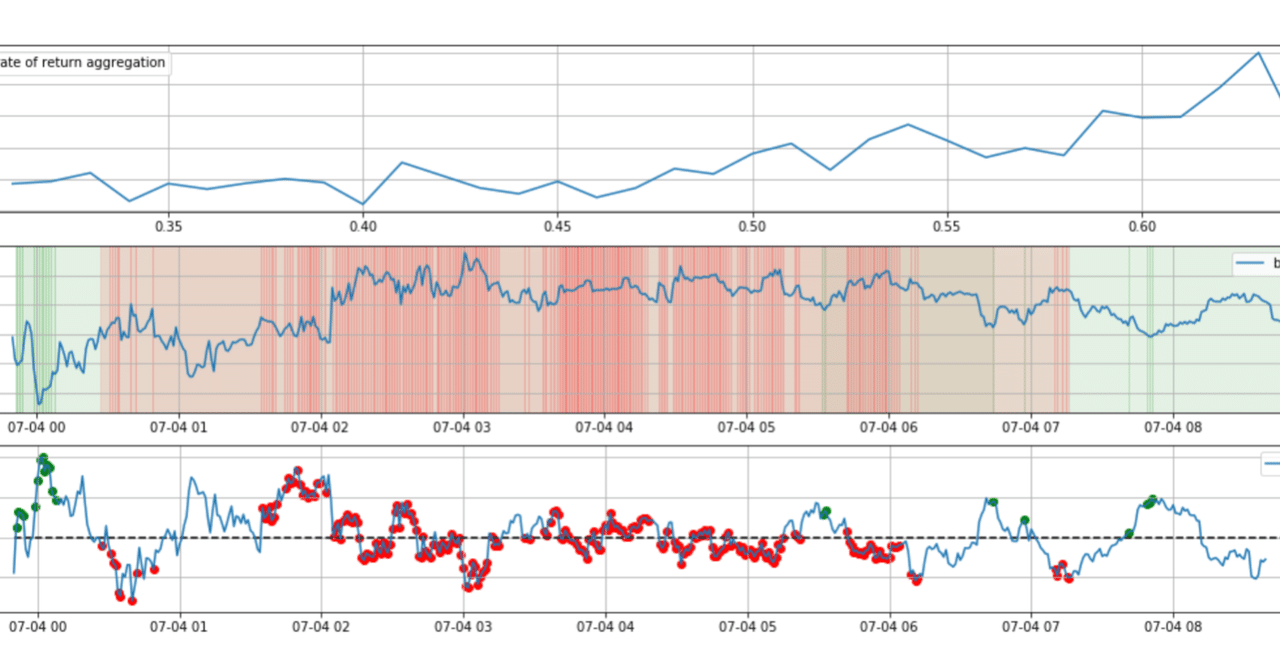

- バックテストと戦略改善

- レビューで見つかった弱点を克服するための新しいロジック(例: 新しいインベントリ管理方法、ボラティリティ指標の導入など)を考案します。

- 新しいロジックは、必ず過去データを使ったバックテストで有効性を検証してから、テストネット→本番(少額)の順で慎重に導入します。

- 税金(非常に重要)

- 仮想通貨の取引で得た利益は課税対象です(日本では通常、雑所得として総合課税の対象)。

- 年間の全取引履歴を記録・保管し、確定申告に備える必要があります。損益計算ツール(Gtax, Cryptactなど)の利用や、税理士への相談を強く推奨します。

マーケットメイクbotで参考になる記事

MMbotで参考になる記事一覧はこちら。記事を参考にLLMなどでMMbotを作成しましょう。

マーケットメイクbot関連の有料note

有料noteでは具体的なトレードロジックやデータは無料で閲覧できますが、ソースコード部分は有料になっていることが多いです。

ただトレードロジック・データ部分をLLMに読み込ませることで、無料でソースコードを作ることも可能です。これで高額noteの購入費用を節約できます。

仮想通貨 マーケットメイクに関する論文

仮想通貨のマーケットメイクに関する学術論文は、金融工学、コンピュータサイエンス、経済学の分野で数多く発表されています。ここでは、この分野の理解を深める上で重要ないくつかの代表的な論文を、テーマ別に分けてご紹介します。

多くは英語の論文ですが、その概要も併記します。全文はタイトルや著者名、DOI(Digital Object Identifier)をGoogle ScholarやarXiv(プレプリントサーバー)で検索することで見つけられる場合が多いです。

1. マーケットメイクの最適戦略に関する基礎理論

この分野の論文は、数理モデルを使って「どのような状況で、どのように注文を出すのが最適か?」を理論的に解明しようとします。古典的な株式市場のモデルを仮想通貨市場に応用・拡張したものが多く見られます。

“Dealing with the Inventory Risk: A solution to the market making problem” (2008) by Avellaneda and Stoikov

- DOI: 10.1142/9789812771587_0007

- 概要:

これはマーケットメイク戦略に関する最も古典的かつ重要な論文の一つです。株式市場を対象としていますが、その理論は仮想通貨にも広く応用されています。- 中心的なアイデア: マーケットメイカーが抱える**「インベントリーリスク(在庫リスク)」**を数理的にモデル化しました。

- 結論: 最適な買い気配(Bid)と売り気配(Ask)は、現在のインベントリー(資産の偏り)と市場のボラティリティ(価格変動の激しさ)に依存するべきであると結論付けています。具体的には、インベントリーが増えすぎたら(例:BTCを買いすぎたら)、売り気配を下げて売りやすくし、買い気配も下げて買いにくくする(価格をSkewさせる)という戦略の理論的根拠を示しました。多くの現代のマーケットメイク・アルゴリズムがこの論文の考え方を基礎としています。

2. 仮想通貨市場に特化したマーケットメイク戦略

仮想通貨市場特有の性質(高いボラティリティ、24時間市場、異なる取引所間の価格差など)を考慮した研究です。

“Cryptocurrency market making: a reinforcement learning approach” (2020) by S. Spooner, J. Fearnley, et al.

- arXiv ID: arXiv:2005.13606

- 概要:

この論文は、**強化学習(Reinforcement Learning)**というAI技術をマーケットメイクに応用した先駆的な研究です。- 中心的なアイデア: ボット(エージェント)が、シミュレートされた市場環境で何度も取引を試行錯誤し、利益を最大化するような行動(注文の出し方)を自律的に学習します。

- 特徴: Avellaneda-Stoikovモデルのように事前に数式で最適解を定義するのではなく、ボット自身がデータから最適な戦略を見つけ出します。インベントリーリスクや市場の変動に対して、より動的で適応的な戦略を構築できる可能性を示唆しています。

“Optimal Market Making in the B-S-I Framework for Cryptocurrencies” (2020) by I. Aldridge, M. Avellaneda

- SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3693237

- 概要:

Avellaneda-Stoikovモデルの提唱者であるAvellaneda教授自身が、そのフレームワークを仮想通貨市場に拡張した論文です。- 中心的なアイデア: 仮想通貨市場の極端なボラティリティやジャンプ(価格の急騰・急落)を考慮に入れるため、従来のモデルを改良しています。

- 結論: 仮想通貨特有のリスクを管理するためには、よりダイナミックなスプレッド調整と、インベントリー管理が不可欠であることを数理的に示しています。

3. DEX(分散型取引所)のAMMと伝統的なマーケットメイク

DEXで主流のAMM(Automated Market Maker)と、伝統的な板取引でのマーケットメイク(CEXでの活動)を比較・分析する研究です。

“An analysis of Uniswap markets” (2019) by G. Angeris, H. Agrawal, et al.

- arXiv ID: arXiv:1911.03380

- 概要:

DEXの代表格であるUniswapのAMMがどのように機能するかを分析した初期の重要論文です。- **中心的なアイデア:流動性提供者(Liquidity Provider, LP)が直面する「インパーマネントロス(変動損失)」**を数理的に分析し、その損益構造を明らかにしました。

- 結論: AMMにおけるLPの利益は、取引手数料からインパーマネントロスを差し引いたものになります。この論文は、AMMのLPになることのリスクとリターンを理解する上で基礎となります。

“Strategic Liquidity Provision in Decentralized Exchanges” (2022) by J. Milionis, C. Moallemi, T. Roughgarden, A. R. Vetle

- arXiv ID: arXiv:2205.07922

- 概要:

Uniswap V3のような**「集中流動性AMM(Concentrated Liquidity AMM)」**における流動性提供の戦略を分析した、より新しい研究です。- 中心的なアイデア: Uniswap V3では、LPは特定の価格範囲に流動性を集中させることができます。この論文は、その価格範囲をどのように設定するのが最適かをゲーム理論的に分析しています。

- 結論: LPの戦略は、伝統的な板取引における指値注文(Limit Order)を出すマーケットメイカーの戦略と非常に似た性質を持つことを示しています。これは、DEXとCEXのマーケットメイクが理論的に収斂しつつあることを示唆しており、非常に興味深い内容です。

論文の探し方と読み進め方

- Google Scholar: 研究者にとって最も一般的な検索エンジンです。「cryptocurrency market making」「liquidity provision」「algorithmic trading」などのキーワードで検索します。

- arXiv (archive.org): 物理学、数学、コンピュータサイエンス分野のプレプリント(査読前論文)が公開されています。最新の研究が素早く見つかります。

- SSRN (Social Science Research Network): 経済学や金融学分野の論文が多く投稿されています。

これらの論文は数式が多く難解に感じるかもしれませんが、まずは**「Abstract(要旨)」と「Introduction(序論)」、そして「Conclusion(結論)」**を読むことで、論文が何を問題とし、どのようなアプローチで、何を発見したのか、という全体像を掴むことができます。特に、Avellaneda and Stoikov (2008) の論文は、この分野の全ての基礎となっているため、内容を理解する価値が非常に高いと言えます。